『業務用エアコンって何?家庭用のエアコンと一体何がちがうの?』

一言で言ってしまえば、能力(馬力、家庭用では畳数)が大きいものをパッケージエアコン(業務用エアコン)と括っています。

ここでは、パッケージエアコンの基礎知識をご紹介致します。

パッケージエアコンとは?

パッケージエアコンとは、通称業務用エアコンとも呼ばれ、所謂一般家庭用向けではないエアコンの総称です。

エアコンは大きく分けて『家庭用エアコン』と『パッケージエアコン(業務用エアコン)』の2つがあり、

その大きな違いは、電源・電気代・室外機・冷暖房能力などが挙げられます。

逆にいうと、それ以外は家庭用と業務用で大きな相違は無いので、用途や設置場所によっては家庭用を選定するのもアリです。

| パッケージエアコン (オフィス・店舗用) | パッケージエアコン (ビル用システムマルチ) | 家庭用エアコン | |

|---|---|---|---|

| 用途 | オフィス・食堂・店舗など | ビル・大型施設など | 戸建・集合住宅など |

| 機種選定方法 | 冷房能力/機種 | 冷房能力 | 部屋の広さ(畳数) |

| 電源 | 単相200V / 三相200V | 単相100V / 単相200V | |

| 電気代 | 単相:基本料金が安く使用量料金が高くなる。三相:基本料金が高く使用量料金が安くなる。 | ||

| 室外機 | 同メーカー同馬力であれば大きな違いはありませんが、業務用の場合は1つの室外機で複数の室内機を接続することがある為、熱交換器に用いる銅管が厚くなっています。 | ||

冷房能力帯

特に大きく違ってくるのは冷暖能力です。

3馬力(およそ28畳程度)までの家庭用エアコンとは違い、業務用エアコンは1.5~10馬力まで対応可能です。

より大きい電力で空調出来るため、故障の原因となるようなエアコンへの過剰な負荷を抑えることができます。

また、パッケージエアコンはオフィスや店舗などの中規模な『オフィス・店舗用』と、

ビルや大型施設などの『ビル用システムマルチ』に分けられており、さまざまなタイプの室内機が用意されています。

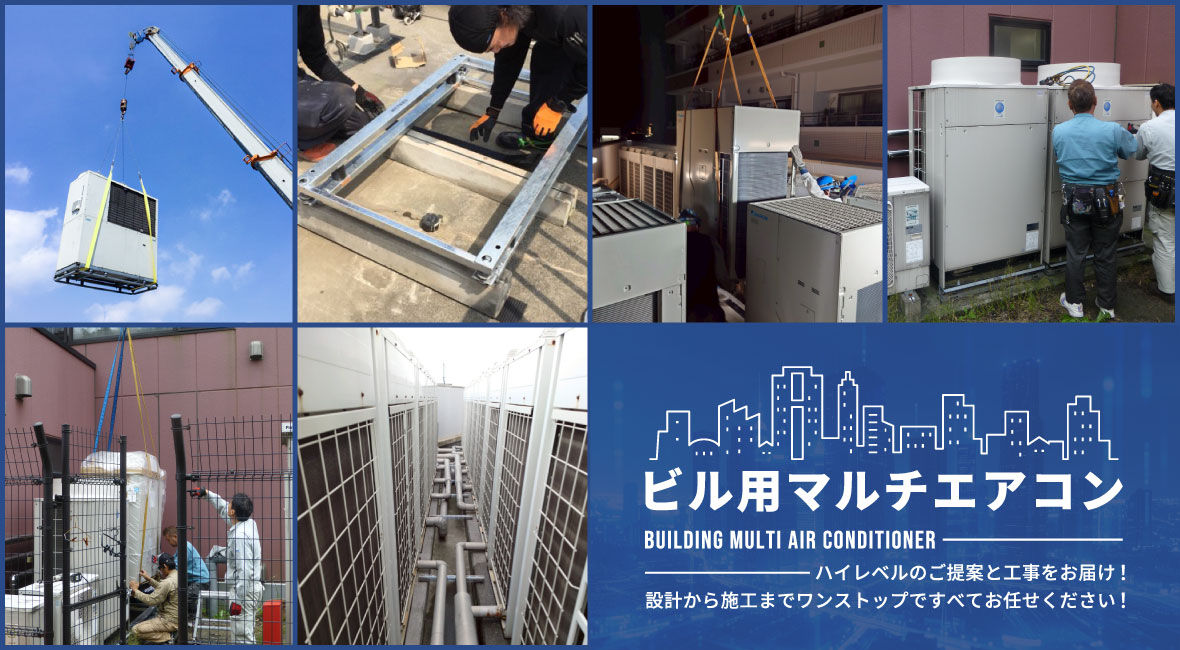

ビル用マルチエアコンについて

https://ac.fj-tec.co.jp/エアコンの選び方/業務用エアコンの選び方/ビル用マルチエアコンについて/ビル用マルチエアコン Buildings Multi Air Conditioner 業務用エアコンには、通常のマルチタイプよりも大容量のビル用マルチエアコンというものが・・・View More

業務用エアコンにおける

単相と三相の違い| 単相 | 三相 | |

|---|---|---|

| 電圧 | 100V / 200V | 200V |

| 送電効率 | 普通 | 高い |

| 安全性 | 高い | 普通 |

| 利用場所 | 住宅 | 工場・商店 |

| 馬力 | 1.5~3馬力 | 全馬力対応 |

| 電力契約 ※電力会社によって異なる | 従量電灯 | 動力 |

業務用エアコンには、単相と三相の2種類の電源が存在します。

非常に簡単に言うと、~3馬力までの能力が低いものは単相電源で、それ以上のものは三相電源になっています。

よって、能力アップ等で単相から三相への切替えが必要な場合、電力契約の変更などが発生する可能性があるので注意が必要です。

単相と三相について詳しくはコチラをご覧ください。

単相と三相

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/単相と三相/単相と三相 単相と三相は、簡単に言うと電気の送り方の種類のことです。 単相は基本的に家電製品など比較的小さな電気を送る際に使われ、産業用の機械や業務用のエレベーターなど大・・・View More

パッケージエアコン

耐用年数と寿命パッケージエアコンの耐用年数は、物理的・経済的な面で変わってきます。

物理的な面で言えば一般的に10年~15年、経済的な面で言えば減価償却上は13年、もしくは15年となっています。

これらの年数は様々な条件によって大きく変わってきますので、『耐用年数=寿命』とは一概には言えません。

ここでは、耐用年数と寿命についてのアレコレを見ていきましょう。

耐用年数とは?

機器代¥400,000の業務用エアコンの耐用年数が4年の場合の例です。

耐用年数とは、機械や設備といった減価償却資産の法定上の使用可能な見積り期間のことをいいます。

個々の機械はその耐用年数を正確に見積もることが困難であるため、税法では各種の減価償却資産を分類して耐用年数が定めており、その耐用年数に従って減価償却(=その物の価値を年数とともに減少させていくこと)をしなければいけません。

簡単に言うと、国が決めた年数で、固定資産が使用できる期間を定めた物です。(主に減価償却の計算に使われます。)

つまり経済的な側面での使用できる期間なので、耐用年数が過ぎたからといってエアコンが故障するとは限りませんし、

耐用年数内だからといって、壊れない保証もありません。

エアコンの耐用年数は?

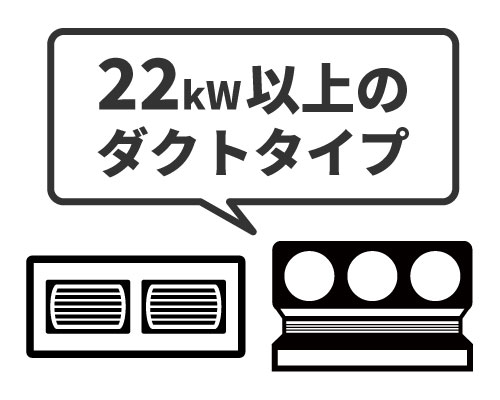

建物附属設備に属する冷房、暖房、通風又はボイラー設備(22kW以上)

耐用年数15年

出力が22kW以上のビルトイン・ダクトエアコンが該当します。

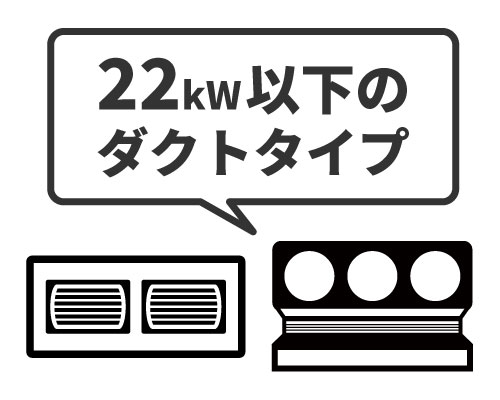

建物附属設備に属する冷房、暖房、通風又はボイラー設備(22kW以下)

耐用年数13年

出力が22kW以下のビルトイン・ダクトエアコンが該当します。

器具及び備品に属する家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品

耐用年数6年

ダクトを使わない建物建築後に容易に取り付けられるタイプです。

エアコンの耐用年数は、この3つに分類されます。

キモは『建物に属する冷暖房』or『家庭用品』のどちらに分類されるかという部分で、

どちらに属するかの判断は基本的に『ダクト』の有無で判断できます。

ダクトが使われているものは『建物に属する冷暖房』で、使われていないものは『家庭用品』に分類されます。

壁掛けや天吊り、床置き形などは耐用年数6年でほとんどのエアコンが該当すると思います。

出力が22kWが境目なので注意しましょう。

耐用年数が短くなる場合

- 頻繁な発停がある場合

- 工場空調やコンビニエンスストアなどでの24時間運転や氷蓄熱運転など運転時間が長い場合

- 温度、湿度の高い、あるいはその変化の著しい環境で使用する場合

- 電源電圧波形の著しい歪、相間電圧の著しい不平衡、および周期的なサージ重畳のある場合

- 塵埃、塩分(塩害地域など)、有毒ガス(温泉地帯の硫化ガスなど)、オイルミスト(工場や飲食店など)など厳しい環境で使用する場合※特に著しく耐用年数が低下する恐れがあります。

以上の設置条件に該当する場合は、耐用年数が短くなります。

エアコンの寿命について

前記しましたが、エアコンの場合『耐用年数=寿命』ではありません。

では実際にはどのくらいのものかというと、空調を使用している環境によって寿命は変わってきますが、

6~10年※が目安とされています。※機器の運転時間10時間/日、2500時間/年と仮定した場合。

エアコンも近年では飛躍的な進化を遂げているので、それくらいで交換したほうが電気代としてもお得な場合が多いです。

もちろん、すぐに調子が悪くなってしまう場合もありますし、

それでもメンテナンスを疎かにしていれば必然的に交換時期は早まります。

エアコンの寿命を延ばすには?

- 事後保全

- 修理

- 予防保全

- 点検

- 修理

- 機能性能初期レベル

- 機能性能使用限界

では、エアコンの寿命を延ばすにはどうしたらいいののでしょうか?

答えは非常にシンプルで、『定期的なメンテナンス、クリーニングをする』です。

どんな機械でも定期的メンテナンスをすることで寿命を伸ばすことができますし、その逆も然りです。

しっかりとメンテナンスをすることで、15年~20年と使い続けている例もあります。

定期的にメンテナンス(予防保全)を行っているエアコンと、

調子が悪くなってからメンテナンス(事後保全)をしたエアコンでは、寿命が倍くらい変わってきます。

また、予防保全を行い使用年数を最大化しメンテナンスをすることで、消費電力を抑えることにもつながります。

参照:経済産業省 東北経済産業局HPより

結局いつ買い換えたらいいの?

これまでお話しした、耐用年数と実際の物理的な寿命・メーカーの部品の保有期間が10年で、

それ以降は部品交換修理が出来なくなってしまうことも想定すると、10年を機に買い替えることをお勧めします。

エアコンの交換時期でお悩みでしたら是非参考にしてみてください。

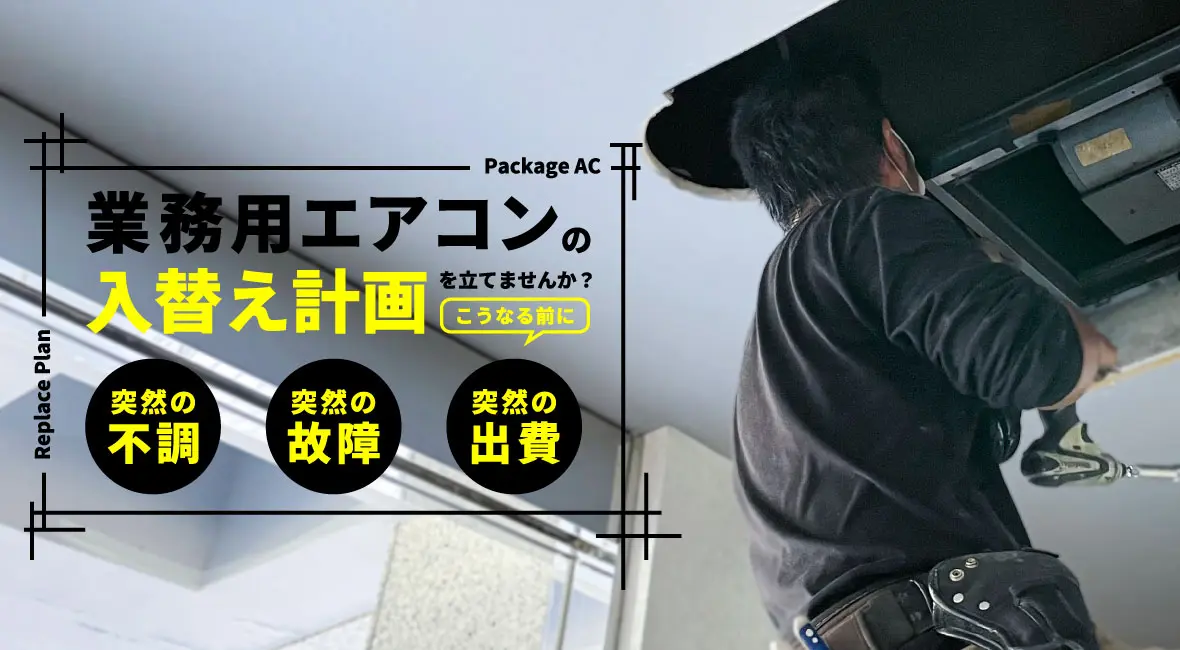

業務用エアコン入れ替えのススメ

https://ac.fj-tec.co.jp/お役立ち情報/業務用エアコン入れ替えのススメ/オフィスや店舗などで使用している業務用エアコンが急に不調になったり故障したら・・・。 従業員の作業効率低下や体調不良、店舗ならば客足にも影響を及ぼす要因になります。 業務・・・View More

パッケージエアコン

選定のポイント実際にパッケージエアコンを選定する際はどのように点に注目すればいいのでしょうか?

ポイントは大きく分けて3つあるので、詳しく見ていきましょう。

※判断が難しいと感じる場合は、弊社のようなエアコンのプロにご相談ください。

必要な能力を決める

パッケージエアコンは部屋の用途(業種など)と、広さによって必要な能力が大きく変わってきます。

事務所・オフィス

パソコンなどのOA機器が多い場合、その発熱も考慮する必要があります。

店舗・商店

ドアの開閉が多い店や大きな窓のある路面店は、その分も考慮します。

喫茶・理容室

お客様が長く座るお店では、エアコンの風当たりを考慮します。

飲食店

厨房の熱や換気、鉄板などの熱源がある場合などを考慮します。

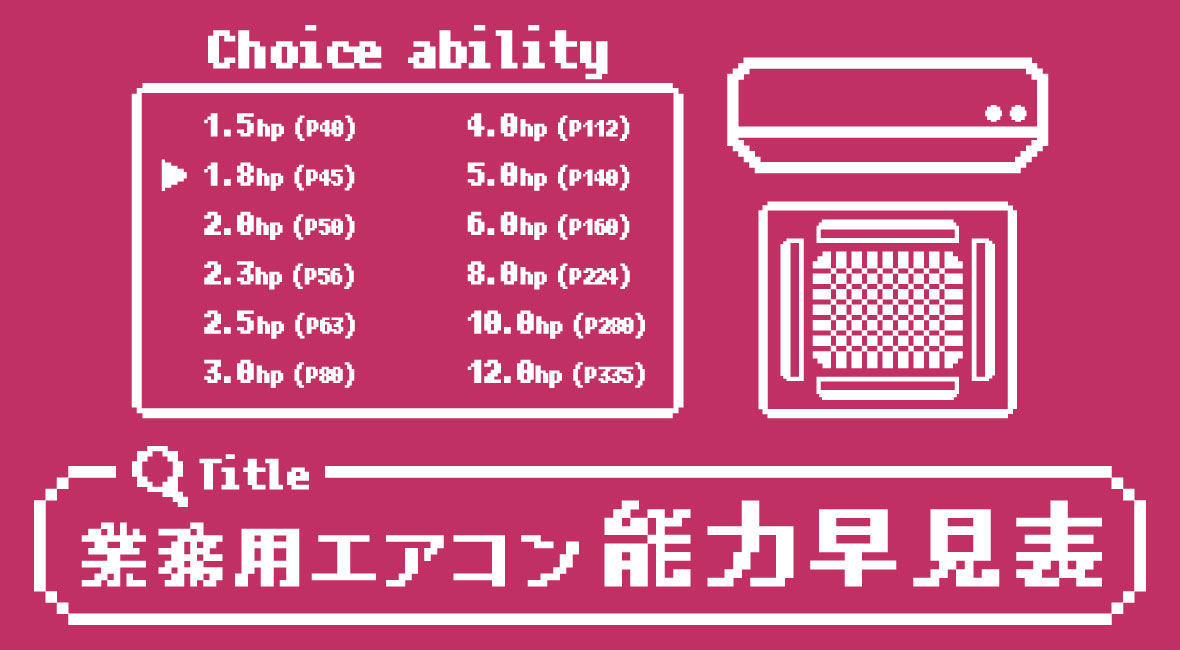

具体的な選定に関して、詳しくは以下の能力早見表を参考にしてみてください。

業務用エアコン能力早見表

https://ac.fj-tec.co.jp/エアコンの選び方/業務用エアコンの選び方/業務用エアコン能力早見表業務用エアコンを選ぶ際は、同じ面積の場所でも設置環境によって必要な馬力が変わってきます。 例えば、冷房時の物販店と飲食店の比較では、 熱源が多くなる飲食店のほうが空調の効・・・View More

設置個所に適した形状を決める

パッケージエアコンには、本体を天井内に埋め込み化粧パネルだけが表面にでる設置方式の天井カセット形をはじめ、

部屋の用途などに合わせた様々な形状がラインナップされています。

選定の際はこの形状も重要なポイントです。形状別の特徴やメリット・デメリットをまとめましたのでご覧ください。

業務用エアコンの形状について

https://ac.fj-tec.co.jp/エアコンの選び方/業務用エアコンの選び方/業務用エアコンの形状について/業務用エアコンの室内機の形状には、様々なものがあります。 実際に使用する際には、お部屋の間取りや建物の構造に合わせたものを選択することが重要です。 ここでは室内機の形状別・・・View More

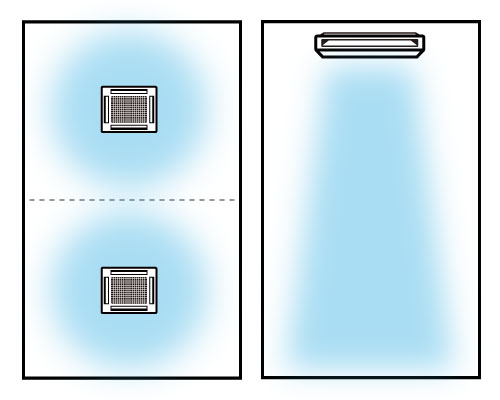

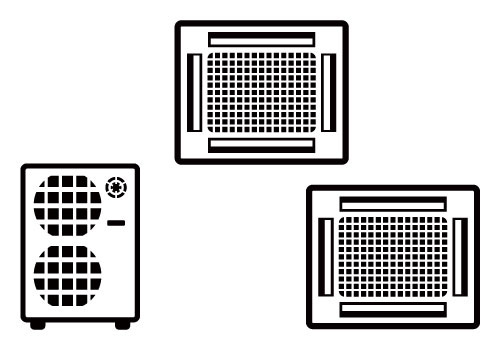

設置個所・設置台数を決める

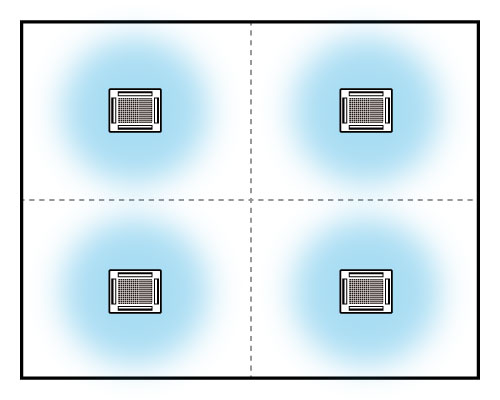

お部屋のどの位置に設置するのか・必要な設置台数を決めていきます。

お部屋の形状を考慮していないと、広さと能力は合っているのになんだか効きが悪い・・・ということにもなります。

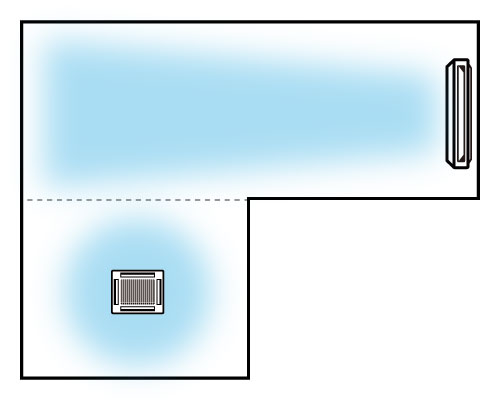

設置個所について

細長い部屋の設置例

広く四角い部屋の設置例

L字の部屋の設置例

例えば、細長い廊下などでは、到達距離の長い天吊形や床置形を、

正方形の部屋なら中心に4方向に風を送る天井カセット形を選びます。

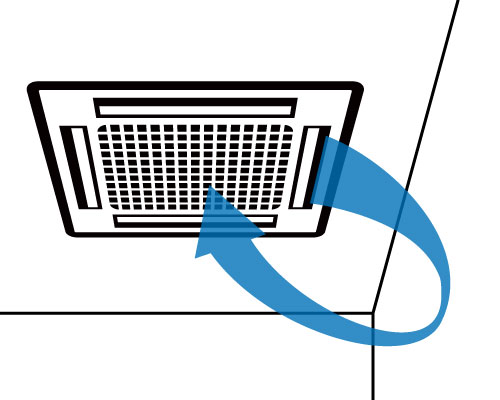

また、適切な個所に設置しないと、ショートサーキットなどを起こし、機器の性能を100%発揮できないだけでなく、

故障の原因にもなるので注意が必要です。

ショートサーキット

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/ショートサーキット/ショートサーキット ショートサーキットとは、給気口(給気ファン)と排気口(排気ファン)の位置が近すぎて、狭い範囲で空気が循環してしまう現象のことです。 せっかく取り込んだ・・・View More

設置台数について

例えば、能力の大きなものを1台設置するよりも、

その半分の能力のものを2台設置したほうが空調効率も省エネ性も良くなる場合があります。

複数台のエアコンを設置する場合には、『マルチ運転』出来る機種を選定します。

基本的にはどのメーカーも、室外機1台に対して室内機が1~4台まで同時に運転が可能で、

広いフロア・部屋を複数の室内機で分散することで、ムラのない快適な空間を作ることができます。

※メーカーによって名称は変わる場合があります。

また、パッケージエアコンと呼称されているものは一般的にオフィス・店舗用に分類されており、

これらは室内機4台までを同時に運転することを前提にできています。

室内機を個別運転したい、室内機の接続台数がもっと大規模なものになる。

そんな時は同じパッケージエアコンでも、ビル用マルチエアコンが採用されることが殆どです。

ビル用マルチエアコンについて

https://ac.fj-tec.co.jp/エアコンの選び方/業務用エアコンの選び方/ビル用マルチエアコンについて/ビル用マルチエアコン Buildings Multi Air Conditioner 業務用エアコンには、通常のマルチタイプよりも大容量のビル用マルチエアコンというものが・・・View More

運転音をチェック

エアコン選定の際に意外と忘れがちなのが、室外機の運転音です。

設置してみたら想像以上に大きな音がでて、それが原因で騒音トラブルに発展するケースも少なくないようです。

エアコンには運転音に関する表示もされているので、こちらも忘れずチェックするようにしましょう。

ここでは、運転音に関する表示に関して具体的に見ていきましょう。

運転音に関する表示

運転音の表示には任意の位置における音圧を基にしたSPL(音圧レベル)あるいは、

音源の音響エネルギーを基にしたPWL(音響パワーレベル)が用いられます。

これまで日本におけるエアコンの運転音表示は、JIS C 9612:2005に基づき、SPL(音圧レベル)での表示をしてきましたが、

この度JIS C 9612が改正(2013年4月22日)され、運転音の表示はPWL(音響パワーレベル)での表示に変更されました。

欧米においては、以前よりエアコンの実用的な運転音の表示としてPWL(音響パワーレベル)が使われています。

機器の選定時は、新基準のPWL(音響レベル)を目安にしましょう。

SPL(音圧レベル)

SPLとは、『sound pressure level』の略で、『音圧レベル(騒音レベル)』を意味します。

音源から発生した音のある1点における音の大きさ(音圧)を基にした量です。

音圧レベルは、以前のJIS C 9612:2005で規定された測定点における値です。

実際は音源から発生する運転音が同じでも、音源との距離や方向などの位置関係によっても変化します。

PWL(音響レベル)

PWLとは、『sound power level』の略で、『音響パワーレベル』を意味します。

音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。

音響パワーレベルは音源との距離や方向などの位置関係によらず、運転音の大きさによって一義的に決まりますので、製品から発生する運転音がより正確に表示されます。

参照:日本冷凍空調工業会より

グリーン購入法について

平たく言うと、環境に配慮した製品を率先して購入することや、そのための情報提供などについて定める法律です。

もちろん、パッケージエアコンも例外ではなく、その対象になっています。

グリーン購入法とは?

循環型社会の形成のためには、『再生品等の供給面の取組』に加え、『需要面からの取組が重要である』という観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入)』が制定されました。

同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り, 持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。

また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。

(参照:グリーン購入法|環境省より)

エアコンにおける判断の基準

省エネルギー性

エネルギー効率APFが基準値以上であること。

冷媒の環境性

オゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

エアコンにおける判断の基準は、この2点になっています。※冷房能力が28kW(10馬力)以下のものについて適用

詳しくは、環境物品等の調達の推進に関する基本方針|環境省をご覧ください。

地球温暖化にもオゾン層にも影響を与えてしまうフロンガスの問題は、

それらを使用しているエアコンの場合も当然例外ではありません。

その影響を最小限にとどめるためにもできるだけ環境にやさしいエアコンを購入しましょう。

APFとCOP

エアコンの省エネ性能を表す値として、APFとCOPというものが使用されています。

これは車で例えれば燃費のようなものに当たります。

APF(通年エネルギー消費効率)

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/apf/APF(通年エネルギー消費効率) APFとは『Annual Performance Factor』の略で、『通年エネルギー消費効率』を意味します。 1年間を通してある一定・・・View More

COP(冷暖房平均エネルギー消費効率または成績係数)

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/cop/COP(冷暖房平均エネルギー消費効率または成績係数) COPとは、『Coefficient Of Performance』の略で、『冷暖房平均エネルギー消費効率または成績・・・View More

2006年以前から表記されていた、COPは1kw辺りどれだけ冷暖房効果が得られるかを示す数値です。

単純に考えるとCOPが高い=省エネですが、エアコンの消費電力は室外気温によってかなり増減します。

省エネ効果を確認するにはCOPより実際に使った場合の数値に近いAPFが参考になります。

よって、実際の省エネ度はAPFで測りましょう。

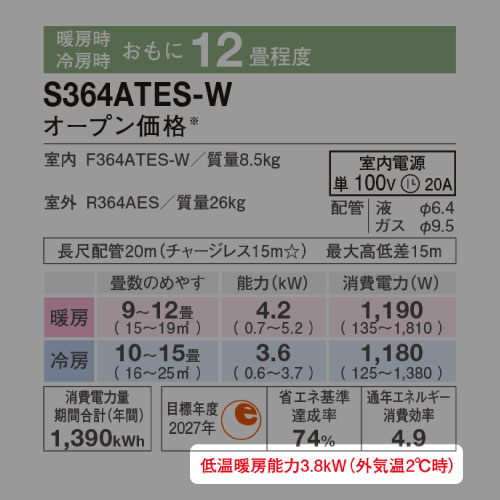

APF表示の対象

定格冷房能力が28kw以下の空冷式冷房専用形と、空冷式冷房・暖房兼用(ヒートポンプ)形にAPFが表示されています。

APF表示対象

- 店舗・オフィス用エアコン

- ビル用マルチエアコン

- 設備用エアコン

APF表示対象外

- 機械機器および食料品向け、車両空調などの特殊機種

- オールフレッシュ形

- 冷暖同時運転タイプなど…

APFの算出方法・条件・計算式

※APF算出の為の外気温発生時間(東京地区・戸建て店舗)

東京地区を条件に、店舗・オフィス用エアコンは『戸建て店舗』、またビル用マルチエアコン、

設備用エアコンは『事務所ビル』をモデルとして年間の総合負荷を算出します。

定格冷房・暖房能力、低温暖房能力に、中間冷房・暖房能力を加えた5つの評価点により、

上記で求めた年間の総合負荷に応じた消費電力量を算出し、APFを求めます。

低温暖房能力

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/低温暖房能力/低温暖房能力 低温暖房能力とは、外気温が2℃のときにエアコンが最大どれくらいの暖房能力を発揮できるかを示す数値です。 数値が大きいほど、より多くの熱エネルギーを生み出すこ・・・View More

| 店舗用・オフィス用エアコン | ビル用マルチエアコン・設備用エアコン | |

|---|---|---|

| 規格 | JRA4048:2006※ | |

| 地区 | 東京 | |

| 建物用途 | 戸建て店舗 | 事務所 |

| 使用期間:冷房 | 5月23日 ~ 10月10日 | 4月16日 ~ 11月8日 |

| 使用期間:暖房 | 11月21日 ~ 4月11日 | 12月14日 ~ 3月23日 |

| 使用日数 | 週7日 | 週6日 |

| 使用時間 | 8:00 ~ 21:00 | 8:00 ~ 20:00 |

(参照:日本冷凍空調工業会より) ※JRA4048:2006は、JIS B8616:2006を実施するために日本冷凍空調工業会が作成した規格です。

APFの算出計算式

APF=

冷房期間+暖房期間で発揮した能力(kWh)

冷房期間+暖房期間の消費電力量(kWh)

APFが高いエアコン=消費電力が低いエアコンです。

省エネのエアコンを選びたい・・・そんな時は使用用途に合ったエアコンの中でAPF値の高い物を選びましょう。

便利なAPF計算ツールもあるので、現在お使いのエアコンや更新しようと考えている機種などチェックしてみてください。

※JIS B8616:2015に基づき、業務用エアコンの性能を入力するとAPFを算出いただけます。

忘れずチェック!

フロンラベル表示エアコンの冷媒などとして様々な種類が開発され人々の生活に役立っているフロンですが、環境に大きな影響を与えています。

経済産業省では、環境省とも協力してこのフロンを規制し空気中に排出しない取組の一環として、

平成27年4月にフロン回収・破壊法を改正し、『フロン排出抑制法』を制定。

フロン排出抑制法において、業務用の機器は、製造・使用の場面でもフロンの管理をする仕組みが作られ、

業務用エアコンを使用者に定期的な点検や一定以上のフロンを漏えいしてしまった際の報告義務があると定めています。

ここでは、このフロンについて詳しく見ていきましょう。

フロンとは?

フロンは、フッ素・炭素・水素などからなる人工的な化合物で、1928年にアメリカで開発されました。

成分の違いによって様々な種類があり、総称して『フロン類』とも呼ばれます。

人体に無害で温度を伝えやすい・燃えにくい・化学的に変化しにくいといった性質を活かして、気体(ガス)や液体の形で、さまざまな場面で使用されてきました。

エアコンや冷蔵庫などの冷媒のほか、ダストブロワーや断熱材、液晶や半導体製造などの工業プロセスなどに幅広く利用されています。

フロンガス(冷媒ガス)

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/フロンガス/フロンガス(冷媒ガス) フロンガスとは、エアコン内を循環しているガスのことす。 冷媒ガスとも呼ばれ、エアコンではこちらの呼び方のほうがポピュラーです。 熱源機器であるチラ・・・View More

フロンが規制される理由

便利な物質として多くの製品に多用されてきたフロンですが、

近年では、そのまま大気中に放出すると地球環境に様々な悪影響を及ぼすことが分かりました。

生物を紫外線から守るオゾン層を破壊する

オゾン層は、太陽から地球に降り注ぐ紫外線を吸収して弱める働きを持ち、地表を動植物が住みやすい環境にしています。

もしオゾン層が破壊され、強い紫外線が地表に達するようになると、人間では皮膚がんや白内障が増えたり遺伝子の損傷による様々な病気が増えたりするだけでなく、他の動植物にも大きな影響を与え、地球の生態系を壊す可能性があります。

オゾン破壊係数(ODP)

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/オゾン破壊係数/オゾン破壊係数(ODP) オゾン破壊係数(ODP:Ozone Depletion Potential)は、化学物質が大気中のオゾン層を破壊する能力を表すための指標となる数・・・View More

高い温室効果を持つため、地球温暖化に影響する

地球温暖化に二酸化炭素(以下CO2)が大きく影響していることはよく知られていますが、フロンの中にも同じような効果を持つものが存在します。

こうした『温室効果』を持つ気体(ガス)は、CO2のほかにメタンや一酸化二窒素などがありますが、特にフロンの中にはCO2の数千倍~数万倍の温室効果を持つものがあるので、空気中に排出しない取組が必要です。

地球温暖化係数(GWP)

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/地球温暖化係数/地球温暖化係数(GWP) 地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)は、気候変動に与える影響を評価するための指標となる数字です。 通常、特・・・View More

(参照:フロン排出抑制法ポータルサイトより)

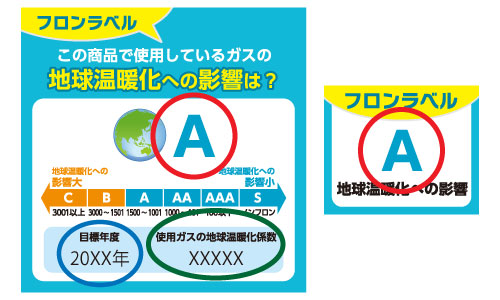

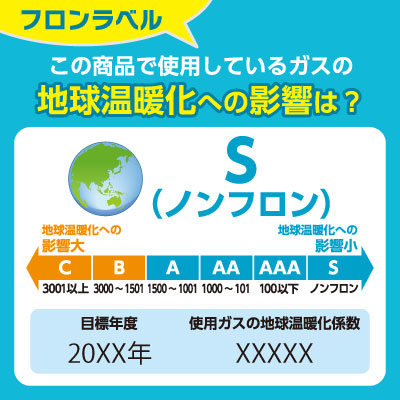

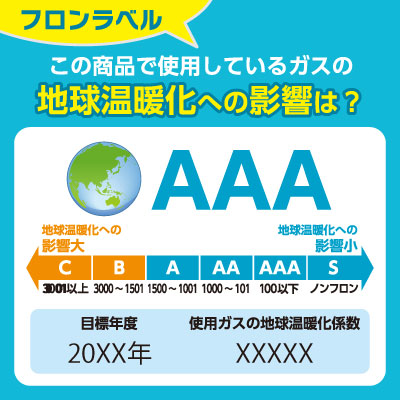

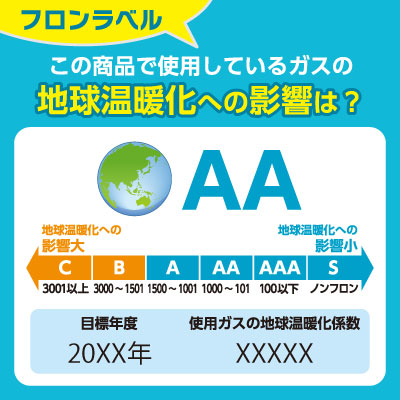

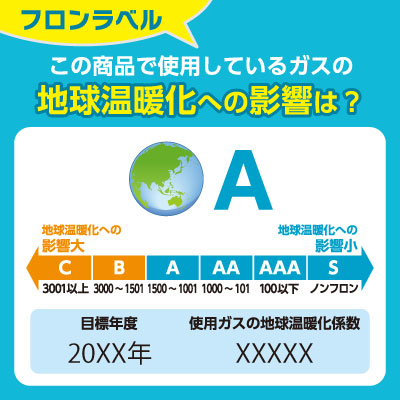

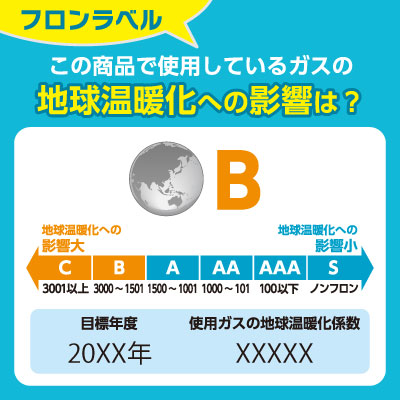

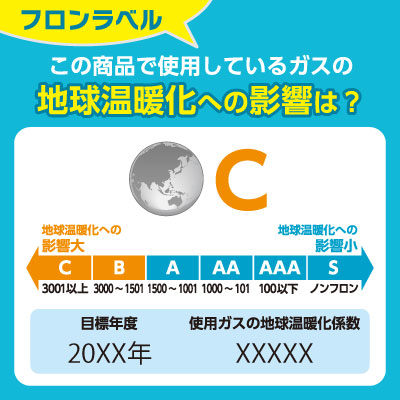

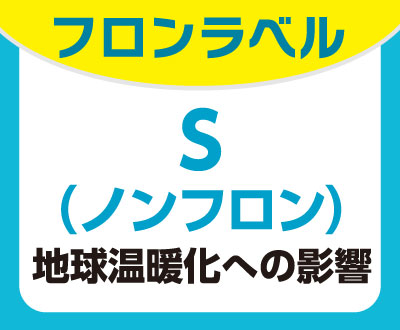

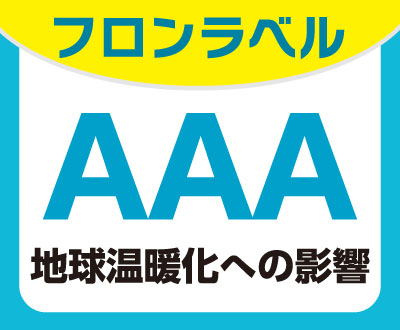

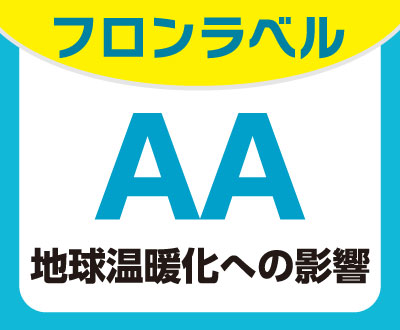

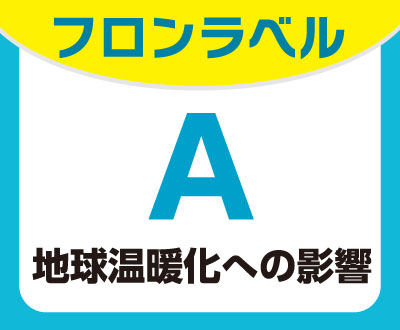

フロンラベルについて

フロンを使用している製品には、その有無や環境への影響・取り扱い方法に関する情報を示すために、フロンラベルというものが使用されています。

エアコンも例外ではなく、カタログや説明書などで確認することができます。

環境問題は個人だけでなく、地球で活動するすべての生物も含む問題です。

業務用エアコンを選定する際は、オゾン層の破壊防止・地球温暖化の防止のためにも、ぜひフロンラベルも参考にしてください。

フロンラベル

簡易版フロンラベル

フロンガス(冷媒ガス)

https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/フロンガス/#labelフロンガス(冷媒ガス) フロンガスとは、エアコン内を循環しているガスのことす。 冷媒ガスとも呼ばれ、エアコンではこちらの呼び方のほうがポピュラーです。 熱源機器であるチラ・・・View More

CONTACT

お問合せ

実店舗営業日

実店舗営業日